https://www.maxfranco.com.br/cronicas/passageiro/

Passageiro

05 de fevereiro, 2021 - por Max Franco

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos.” (Marcel Proust)

No filme, de título muito mal traduzido, “O amor sem escalas” (Up on the air), o protagonista personificado pelo carismático George Clonney afirma, peremptoriamente, que “viver é deslocar-se”.

É uma máxima a se considerar.

Se consultássemos os nossos antigos alfarrábios das origens da humanidade tenderíamos a concordar com a afirmativa, afinal, os registros atestam claramente que nós, seres humanos, temos bem mais tempo no nosso curriculum de prática do nomadismo do que de vida gregária ou sedentária.

O DNA humano é, portanto, irrequieto. Gente se desloca, e faz tempo.

Eu, para agravar, além da minha herança ancestral ainda trago a carga genética do meu pai, um marinheiro que queria varrer o mundo e, por ter alcançado apenas a patente de cabo, acabou apenas varrendo convés de navios. Talvez isso tudo explique a razão de estrada sempre me exercer tal fascínio.

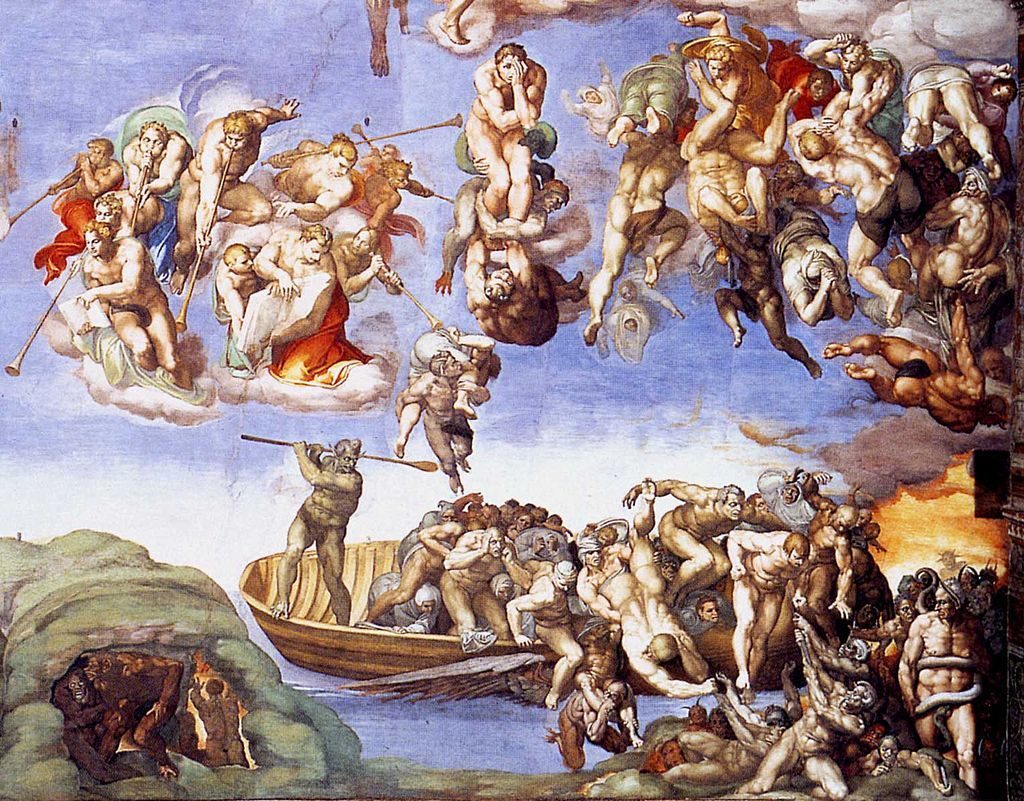

Eu tinha apenas 14 anos quando meti na cabeça que queria conhecer o mundo. Tinha ouvido falar pela primeira vez de certo Michelangelo na aula de História. Um artista brilhante, mas tão afetado que era bem capaz de eternizar desafetos no quinto dos infernos em suas pinturas da Capela Sistina. Fui arrebatado na hora. Prometi-me que um dia veria o inferno de perto, e o céu também. De Michelangelo, é claro.

Se “viver é deslocar-se”, somos todos viajantes, passageiros nessa grande lotação – sempre em movimento – chamada Planeta Terra.

Particularmente, acho que, de certa forma, sempre fui um passageiro. Aos dezoito anos, por exemplo, frequentava uma média de dez ônibus por dia. A Parangaba é longe, gente. Confiem em mim. A Parangaba é muito longe.

Meu melhor companheiro sempre foi livro. Li demais dentro de ônibus. Li, estudei, corrigi provas… Meu sonho de consumo na época era apenas um lugarzinho melhor onde pudesse ficar sentado e futricar nos meus livros. Sei que devo ter sido considerado maluco, já que conjugar as diversas declinações do Latim e cair no choro recitando baixinho Manuel Bandeira não eram práticas que pudessem comprovar a sanidade de alguém.

Espero que não seja qualquer ofensa, mas li “O velho e o mar”no Parangaba-Mucuripe. Li-o de uma vez só. Não é um livro grande, mas um grande livro. E torci para que não chegasse na minha parada enquanto não o terminasse. Não chegou. Como eu disse: a Parangaba é muito longe. A Parangaba é maior do que “O velho e o mar”.

Quando acabou, chorei. E novamente me consideraram doido. Música, filme, livro e o meu time costumam me levar às lágrimas. (Ultimamente, mais o time!) Mas, cabe aqui uma questão: como um livro com – praticamente – apenas dois personagens, sendo um deles um peixe, pode ser tão genial?

Se inveja matasse…

Costumo dizer que não fossem os ônibus minha listagem de livros lidos teria sido hiperbolicamente menor.

No entanto, embora o transporte coletivo tenha sido de tal utilidade para mim, havia seduções às quais eu não conseguia resistir. Muitas vezes quando chovia e quando não dava para recusar o convite da chuva, eu retornava caminhando os oito quilômetros da Escola Técnica até a minha casa. Por quê? Ah não sei! Sempre amei a chuva. Vinha devagarzinho cevando meus desejos. Economizava as passagens. E era gostosa a sensação de entrar em casa encharcado de água e de sonhos.

Sonhos e espinhas são intrínsecos à juventude.

Jovens é que têm o hábito de manter seu departamento de sonhos em pleno vapor. É só depois, por força do temperamento do acaso e das suas próprias inabilidades, que engavetamos um aqui, entulhamos outro acolá. Viver é um eterno jogo entre realizar e renunciar sonhos.

Hoje não sei, ao certo, o placar.

Sei que alguns foram extraviados pelo caminho.

Mas, já outros…

Aos vinte anos, meti cem dólares no bolso e as poucas roupas que tinha numa surrada bolsa verde, beijei minha mãe chorosa, meu pai orgulhoso e saí de casa à cata de alguns desses sonhos cultivados na chuva. “Veni, vidi, vici” era o pensamento que saltitava na minha mente quando atravessei o Foro Romano e, emocionado, me postei defronte à estátua do grande general Júlio César. Vim, vi, venci.

Roma: a Cidade Eterna, aquela para onde se encaminham todas as estradas. Também a minha se direcionara para ali. Aquela tinha sido a primeira vez na cidade “onde as pedras falam”. Tantas outras vezes viriam depois, mas nunca com igual emoção. Afinal, há momento mais feliz que o dia da materialização de um sonho?

Hoje, após tantos anos e depois de tantos cacos de sonhos jogados debaixo dos tapetes, sei que sonhos também são passageiros, não só porque – como todas as coisas debaixo do sol – eles também passam. Mas, principalmente, porque são coisas vivas, eles também se movem.

– Mas, digam-me, para onde vão os sonhos depois que se realizam?

P.S.: Ah! E o inferno de Michelangelo é mesmo uma apoteose!

Comentários